映画作品というかけがえない遺産を生み落して、亡くなっていく方々。なにも富士山だけがエラいのではないのです。

往年のハリウッド映画に、富豪が自邸に映写室を持ち、映写技師は秘書の役割だったのか、お気に入りの映画を誰にも邪魔されずに鑑賞するシーンがあったが、ということはプリントも(金にものを言わせて)入手できたわけですね。

かつては飛びきりの富豪のみが味わえたらしい精神的贅沢を、今はあなたも私もその点では富豪と(ほぼ)同等。ある意味、これは“民主主義”の華々しい実現かも。

2013年前半に亡くなられた方々の“遺産”をご紹介しなければならないが、民主主義という言葉で私たちを奮い立たせるのはまず、大島渚監督、三國連太郎のご両所。

大島渚(1932年3月31日生れ、去る1月15日歿)の登場の前と後では、映画製作の立ち位置が違うはずなのだ。個人映画や実験映画は別にして、映画を映画会社という資本主義の産物から解放し、個々の自由の、表現の結集たらん、としたこと。

フランス・ヌーヴェルヴァーグという先鞭があるとはいえ、そして日本映画界においてもその草創期から、映画会社の資本的拘束から自由であろうとしたマキノ省三がいたし、敗戦後の独立プロ運動の賑わいも、資本のしがらみからの“独立”を目指したものであったろうが、ただ、大島渚(たち)のそれは、先行者(?)と微妙に違って、世の動向や価値観に恃むところのない、孤独な戦いだったように思えてならない。

©1960 松竹株式会社

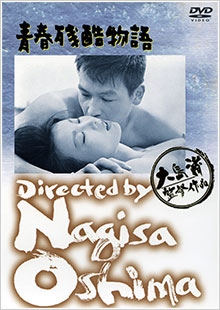

©1960 松竹株式会社「日本の夜と霧」(60)や「天草四郎時貞」(62)の、商業映画への“呪いの刺客”のごとき、輝きよ。他方で松竹「愛と希望の街」(59)、「天草四郎時貞」(62)の、商業映画への“呪いの刺客”のごとき、輝きよ。他方で松竹「青春残酷物語」(60)や創造社「少年」(69)、「儀式」(71)など古典的謹厳な作品があり、また商業映画系で公開された創造社「白昼の通り魔」(66)その他、モラルの向こうのエロチシズムへの強烈なシンパシィなど、旗幟鮮明な社会対決の秀作や実験作とバラエティに富む。

「この人たちが日本映画をダメにしたんだ」とTVに登場する大島を、作家の村田喜代子氏だったか、以前、評していたように思うが、当の大島監督も「天草四郎時貞」の興行的惨敗を受けて、メディアにこう発言していたと記憶する。「私の作品の理解者は100名いればいい!」と。

映画作家・大島渚は今後も、伝統と前衛、勝利と敗北、正と負、といったアンビバレンツな存在として語られるだろう。真の芸術家がそうであるように。

この大島作品に「飼育」(61)で一度だけ出演している三國連太郎(1923年1月20日生れ、去る4月14日歿)氏は、大島が大酒飲みで驚いた、と言っているが、大島自身は、その大酒は緩慢な自死願望かも、と自己批評している。

三國も“伝説”豊かな俳優だが、伝説でなく真実として言えそうなのは、彼の出演映画に愚作はない、らしい(180作余、全て観ているわけではないので)という厳粛さである。三國は、映画会社という体制と戦い、監督の独裁と戦い、共演者の独善(!)と戦い、と映画1作に満身創痍を厭わなかったようだ。

俳優ほど孤独な職業が他にあるだろうか、という彼のつぶやきは独りよがりなものではないと思われる。その孤独の深淵から生み出された比類ない作中の人物たちに、改めて涙せずにいられず、再見、再々見に値するのは間違いないが、「大病人」(93)が今となっては当人と直線的に重なって、ひと際切ない。